凌晨3点,新加坡某条街角的7-11依然亮着灯。

货架上的饭团和三明治已经补满,收银台后的店员强打精神应付着偶尔进门的夜归客。

而在几公里外的一间公寓里,Jaymes Lee Kim Meng的手机屏幕突然亮起——又一家分店发来了库存告急的消息。他揉了揉太阳穴,套上外套出门。这样的场景,在过去四年里几乎成了他的日常。

图源:CNA Insider

“便利店是24/7的生意,而老板的手机永远不能关机。”

这位30岁的年轻人轻描淡写地说。如今,他名下已有7家7-11门店,而这一切的起点,仅仅是2万新元(约合人民币11万元出头)的积蓄,和一场疫情带来的失业危机。

如果你26岁,身无分文,困在家里只能吃最便宜的食物,无法参加派对、无法去外面旅游、甚至打不起Grab网约车——那你可能正走在和Jaymes Lee Kim Meng一样的逆袭之路上。

Jaymes曾是一名物流主管,疫情中从朝九晚五的上班族变成失业者,再到如今的事业有小成。而这一切,仅靠他的2万新元积蓄、铁打的工作态度,以及他所谓的“秘密配方”:承诺、人员管理,以及永远“待机”的觉悟。

在踏入全年无休的7-11事业之前,Jaymes的故事始于2020年那场噩梦——疫情。他原本在海外从事物流工作,春节回新加坡探亲,却因全球边境关闭和严格限制滞留新加坡……很快,他失业了。

他回忆道。失业不仅打击了他的收入,更动摇了他对“职业安全感”的信任。“我想创立自己的事业,掌握自己的安全感。”

这个“事业”,最终成了新加坡社区最具标志性的存在——7-11便利店。

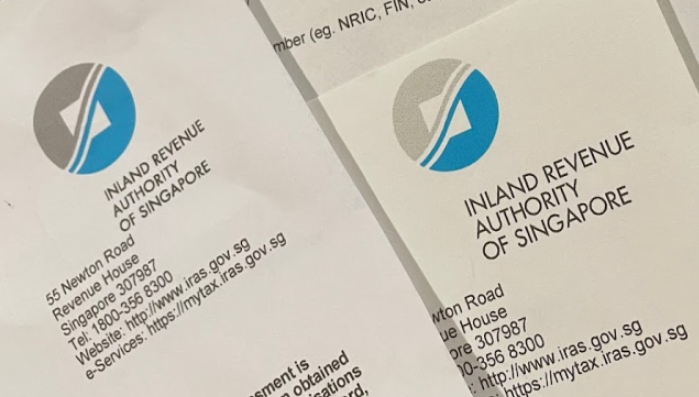

1)在新加坡开一家7-11要多少钱?通常六位数,但他只花了2万新元!

加盟大多数品牌通常需要六位数的资金,但7-11新加坡提供了更亲民的方案:基础成本为7万新元(未含消费税),包括4万新元可退还的库存押金和3万新元加盟费。

然而,Jaymes抓住了一个罕见机会——无关运气,全靠时机。他符合一项青年创业计划,免除了加盟费并将资金要求减半,最终仅需预付2万新元全额现金。“这是我整整一年的储蓄。”他略带自豪地说。

不仅如此,“第二家店的费用也被豁免了。我只需为每家店支付2万新元运营押金。”换言之,他用别人开一家店的钱,开了两家店。

2)没有假期,没有奢侈礼物:只有公交、基本生存和铁律!

然而,这仅仅只是开店,Jaymes的拼搏并未止步。短短12个月内,Jaymes攒够了开第三家店的资金——这次不再有折扣,7万新元全额费用必须实付。随之而来的,是极端的牺牲。

“为了攒钱开第三家店,我没有度假,没办豪华生日派对,没给伴侣买贵重礼物——那时我还没结婚。”他坦言,“我的生活只有最低限度的生存:一日三餐、回家、通勤……仅此而已。我不买车,每天搭公交,真的极度节俭,目标明确——攒钱扩张。”

没错,Jaymes的“YOLO”(人生只有一次)信条是:“你只能创业一次!”

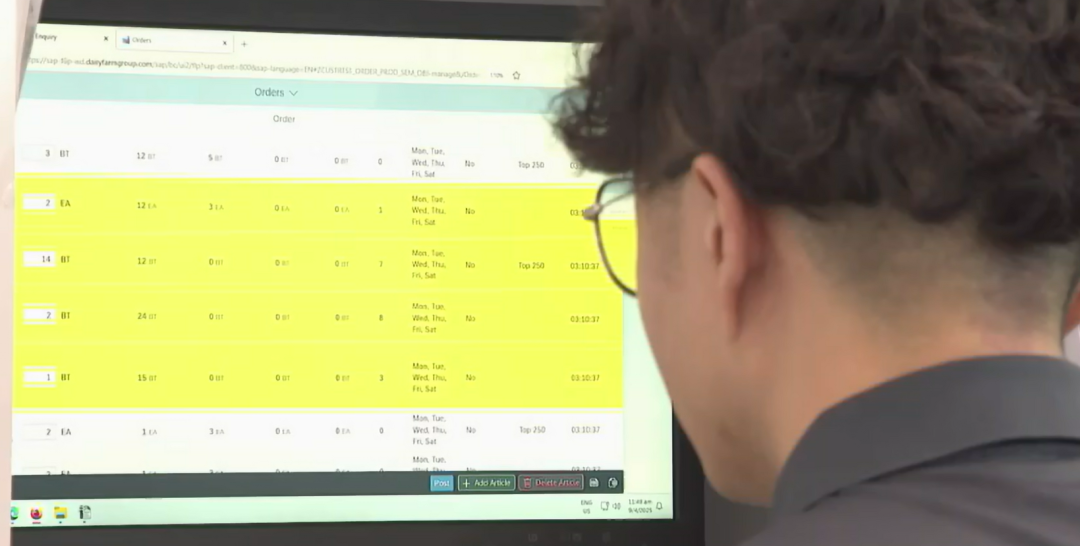

随着生意扩大,职责也在升级。初期他包揽一切:补货、采购、甚至亲自收银。“只有一两家店时,我把自己视为店长——亲自订货、站柜台。”如今拥有七家店,他已从“柜台小哥”晋升为“总司令”。

“我现在更多负责后台:管理业务、团队和总部。”但他并非下午6点就能下班的人。

如前所述,这是24/7的生意。“我们不关门,”Jaymes说,“任何时间都可能需要进店,比如凌晨3点员工生病……无论如何都得有人顶班。如果找不到人,我就得自己去。手机永远不能关机。”

有时候到了深夜,Jaymes还要和店员一起做盘点和培训,图源:CNA Insider

这并非典型的加盟模式。与其他品牌不同,7-11新加坡会先为加盟商选址、装修、配置设备,甚至试运营后再移交钥匙。“7-11会直接向潜在加盟商展示:‘看,这个地段能赚钱,这是损益表。’”亚洲特许经营咨询公司CEO Albert Kong解释,“这让加盟商安心,他们投入的是已验证的生意。”

当然,便利店帝国并非只有只有上述这些实际运营商的的压力。

Jaymes常面临员工管理、库存压力和顺手牵羊等问题。“盗窃问题在新加坡依然严重,”他承认,“我有一家店靠近学校,那里失窃率极高。有人连1新元的香肠都偷。”

但更残酷的还是同行的竞争。“在新加坡,7-11遍地都是,还有Cheers、杂货店、昇菘超市……甚至普通超市都是我们对手。”但Jaymes并不退缩:“我希望与我的7-11共同成长。不急于扩张,而是等待合适机会。”

尽管拼尽全力,Jaymes的成功秘诀并非仅是努力。他的终极武器是人际能力。“这本质是公关游戏,”他说,“我的工作如今就是HR(人力资源管理)和PR(公关运营)。必须学会让团队开心、稳定、团结。”

Albert Kong认为这正是Jaymes成功的“X因素”:“他对零售充满热情,且擅长人际。尤其管理多家店时,必须应对员工、品牌方和消费者——这种特质能让加盟关系长久。”

对此,Jaymes毫不美化自己的创业历程:“这并非一份不需要付出就能称心如意的工作(bed of roses)。你必须真正投入,视之为自己的事业。只要有足够决心,你就能做到。”

所以,如果你正想着2万新元能否改变人生——答案或许是“能”。但前提是:像Jaymes一样,不怕凌晨3点的突发状况,不追求物质享受,并有足够热情去经营一门永不休息的生意。

此刻,新加坡全岛的7-11依旧灯火通明。货架上的商品每8小时轮换一次,就像这座城市永不停歇的脉搏。

而Jaymes的故事,或许正印证了便利店行业最朴素的真理:最平凡的生意,往往需要最超乎寻常的韧性。

事实上,对于私人创业者而言,新加坡是个几乎没有太多门槛的地方。

前几年,一个新的现象开始兴起:不少人住在组屋家里,一边生活一边开始做生意了!

比如新加坡公共假期、回教徒的传统节日开斋节(Hari Raya),饼干作为节礼堪称刚需。下面这种罐装饼干乍一看跟市场上卖的没啥区别。↓

“家庭手工制作”已经是块金字招牌,烘焙居家生意经过多年经营已经具有行业规模,啥都有得卖。

到了今年,非常保守地估计新加坡本地少说也有数千家,或者说数千户居家烘焙生意。

比如卖手工吐司和蛋糕的↓

在组屋除了能做烘焙,如果你家住在一楼,开窗挂个招牌就能卖咖啡,得天独厚的“随取随走”的优势。

比如这位店主,就在两年前把家中的窗子打开,挂上了招牌,从此开始卖咖啡。

原本这位店主自己也有工作,起初是下班了再营业,逢周五六日或者有空的时候。“店面”从外面经过看是这样的↓

图源:Zachary Tang/HungryGoWhere

要是实在不想做餐饮业也行。

只要有头发推子、镜子、椅子,就能开理发店。↓

除了上述提到的行业,在新加坡有个组屋的家,你还能开补习班、开裁缝店、开网店、做美甲、卖肥皂......

新加坡的“居家生意”越做越专业,甚至还有非官方的年度评比呢~

这一切都是因为,新加坡为了鼓励人们创业,推出了“小型居家企业”计划和住宅办公计划,不仅可以做点手作的活,还让人们可以在家进行一些生意,包括会计、广告或顾问服务。

至于申请的条规也不是太难,只要你是住户,且对周围的邻居没有产生滋扰就行!甚至“小型居家企业”计划,还不需要你向建屋局提出申请!自己想做就能做!(但部分餐饮业生意需要新加坡食品局批准)

更多有关在家做生意的要求,大家可在下面这篇文章找到:

总的来说,在家做生意的好处显而易见,他们的营业成本也没有外面那么高不说,居家生意目前在这竞争激烈的新加坡市场,还能够借助各社交平台的力量渐渐崛起。

或许,这个因为前几年疫情下被造就大放光彩的“新常态”之一,对于一些人来说,也未尝不是“新机会”哦~

///

然而,组屋或者私宅毕竟空间有限,若是想扩大生意,搬出住家仍是新加坡创业者的必经之路。

要用一句话概括新加坡创业的难,莫过于:“在弹丸之地与全球精英卷成本、卷效率、卷到无利可卷。”

以Jaymes的7-11为例——新加坡全岛有600多家便利店,平均每平方公里就有1.2家,密度全球前三。这种饱和催生出一种独特的“巷战式竞争”:

✅成本透明化:一瓶矿泉水卖1.2新元还是1.3新元,隔壁店扫码即知,利润空间被压缩到以“分”计算;

✅人力黑洞:依赖外籍劳工却受配额限制,一个店员请假,老板就得自己顶上36小时;

✅创新悖论:当“24小时营业”“送货上门”成为行业标配,差异化只剩“谁熬得更久”。

这不仅是便利店的困境。从食阁到IT初创,新加坡创业者都在经历一场“精密仪器般的内部消耗”——市场太小,规则太透明,容错率趋近于零。

最终活下来的,不是最聪明的,而是最能“扛痛”的。

如果,你对新加坡市场看好,但却不知如何下手...

该怎样让品牌获得更多的市场曝光?

如何获得持续稳定客流?

新加坡的本地源头商家又该如何竞争?

对在新加坡注册公司有各种疑问

只需点击下方二维码,添加椰子帮咨询

让深耕本地市场十几年的椰子

来帮助你完成这最关键一步!

图源:FB@bakingwithgina