2023年某个潮湿的清晨,当47岁的克里斯·里德(以下简称克里斯)在樟宜机场T3航站楼掏出那本红色护照时,指尖传来一阵微妙的战栗。

这个留着莫西干头的英国男人突然想起二十年前初到新加坡的情形——当时他攥着英国护照在移民局排队,前面日本游客的行李箱上贴着“禁止口香糖”的卡通贴纸。

图源:Youtube@Max Chernov

而现在,海关官员对他说的“欢迎回家”(Welcome Home)几个字,让这个常年跨国为世界各地客户提供Linkedin营销策略的创业家和精英,在玻璃幕墙折射的晨光中红了眼眶。

成为新加坡人,克里斯自述自己经历了相当大的心理转换。从旅游签证、到EP,再到PR,最后成为公民,他花了足足20年适应,也引来了一些不理解和怀疑。

“你确定这是真的护照吗?”当克里斯第一次在瑞士机场亮出他的新加坡护照时,对方的怀疑让他哭笑不得。"克里斯回忆,当时自己不得不摘下口罩说:整个新加坡应该找不到第二个我这样的公民。

图源:Youtube@Max Chernov

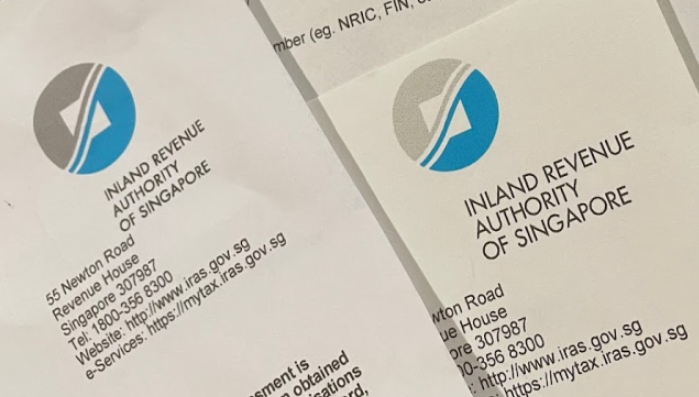

但是,“你看,我在网上发布的有关我入籍的消息是浏览量最高的!有超过百万人看过!”克里斯谈到这里满是骄傲。

很多人询问他,在新加坡生活会不会感受到不自由,对此,克里斯这么回答:“在伦敦地铁看到口香糖污渍时,我突然理解了新加坡的‘不自由’。”

克里斯翻开手机相册,对比两张照片:2013年他在伦敦金融城西装革履参加反脱欧游行,而现在,他能熟练地在牛车水熟食中心用福建话点Kopi c kosong,虽然尾音总不自觉上扬成出生地曼彻斯特的腔调。

这个永远穿黑衣的英国人现在会认真研究肉骨茶胡椒配方,但手机闹铃仍是伦敦腔的“Mind the gap”——某种顽固的乡愁,就像他坚持用Revolut卡买咖喱鱼头时,总会多付10%“情感税”。

可当他给伦敦客户开Zoom会议时,脱口而出的尾音"lah"总让对方愣神。语言学家称之为"克里奥尔化",克里斯自己则形容为"人格的无线漫游"。

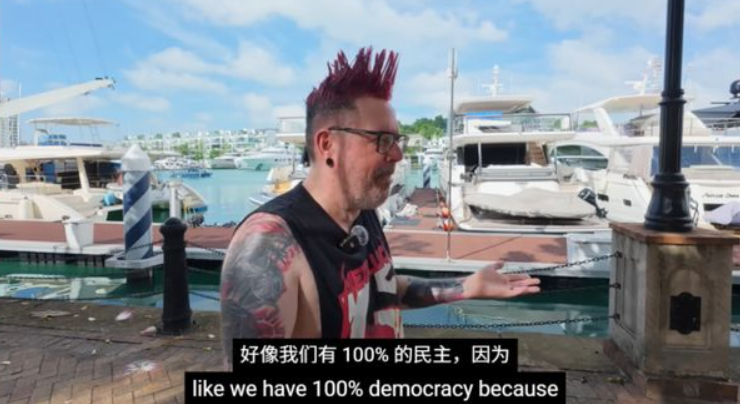

这种转变并非一蹴而就——当他的英国同事抱怨新加坡“威权主义”时,他会展示手机里激烈批评外劳政策的Linkedin帖文:“看,我的账号还没被封。”

事实上,克里斯对西方民主的质疑藏在某个数据里:他特意查过,2020年新加坡大选投票率93.6%,而他的家乡曼彻斯特选区仅有31.2%。

2015年新加坡大选投票日,克里斯在淡滨尼集选区目睹一位坐轮椅的耄耋老人坚持亲自划票。"那天我才理解'强制投票'背后的契约精神,在英国,我的中产邻居们总抱怨政治,但投票率还不到40%。"

图源:Youtube@Max Chernov

“强制投票才是真民主”是他常挂在嘴边的话,但真正击穿他的是某次社区选举——他发现竞选海报上印着马来语、泰米尔语和中文,而自己参与的组屋楼下座谈会,居委会主席用英语问:“克里斯先生,你觉得垃圾收集时间是否需要调整?”

这种认知转变还具象转变为他办公室的装饰:墙上除了公司执照,还郑重其事地裱着那张沾上咖喱渍的选民证。书桌抽屉里则收着更私密的文件——2017年他写给选区议员关于外劳政策的建议信,以及用三种语言回复的政府公函。

新加坡人不分种族,对于关乎到自身的投票总是很踊跃参加

成为公民后,克里斯的Linkedin咨询费上涨了30%。“粉红色IC(身份证)是信任背书”,他展示某本地企业主的私信:“以前他们觉得我是随时会走的洋派顾问,现在当我用Singlish说‘lah’时,合同签字速度都快了。”

而这种微妙变化被本地某大学的研究印证:外籍专业人士入籍后,本土客户签约率平均提升22%。

克里斯的办公室在圣淘沙岛上,图源:Youtube@Max Chernov

这种"粉红IC效应"甚至改变了公司招聘策略。他的营销团队现在刻意保持"三分之二本土化"比例,"这不是出于政策妥协,而是发现‘混血’团队更能捕捉文化共振点。"

但是,颇具讽刺的是,这个以莫西干头为个人标志的叛逆者,如今会在演讲中强调“CPF(公积金)账户复利优势”。他书架上《颠覆式创新》旁边摆着《新加坡刑法典》,其中折页是第377A节——当他为LGBTQ客户做品牌咨询时,会谨慎补充:“当然,要符合我国现行法律框架。”

这种矛盾在家庭场景中更为微妙。周末的植物园野餐会上,他坚持用保温瓶装英式红茶,却会为孩子精心准备熊猫造型的豆沙包。

"知道吗?我父亲至今不肯原谅我放弃英国籍,"克里斯突然掀起T恤,露出腰间的纹身——伊丽莎白女王头像被重新设计成鱼尾狮轮廓,"但这个国家允许我把反叛变成生产力。"

然而,在新加坡生活之余,克里斯也遭遇到了一些质疑声。

这些ang moh(泛指外国人)拿公民权比马来西亚人容易十倍!"宏茂桥咖啡店一名安哥与他人的对话飘进克里斯耳中。

数据佐证着这种不满:2023年公民批准率中,欧美专业人士达41%,而建筑工人仅2.3%。他只能默默拍下墙上"禁止外带食物"的告示发到Linkedin,配文是:"真正的本土化,是从理解每条规则背后的集体记忆开始。"

另一方面,这种敏感催生了他的"赎罪式公益"——每周三在图书馆的简历工坊或者网上免费为人提供求职咨询服务。其中有位马来西亚母亲让他印象深刻:"她儿子NTU毕业却找不到工作,我教他把'精通三种语言'改成'文化桥梁构建者',现在成了奢侈品店经理。"

还有人说,"你没扛过SAR21步枪,算什么新加坡人?"面对这样的质疑,克里斯现在会展示手机里儿子参加童子军的照片。

“我入籍的时候已经太老了,但我的儿子最终会参加国民服役,这是件令人兴奋的事。说不定有一天,他还会为新加坡国家足球队效力呢?”

图源:Youtube@Max Chernov

一开始他曾感到委屈、无奈甚至愤怒,但更深层的和解发生在去年中元节——当他第一次学着邻居在组屋楼下烧纸钱时,烟雾中浮现的是远在曼彻斯特的父亲的墓碑。"那一刻突然懂了,祖先崇拜是比护照更深的身份锚点。"

而这种认知又进一步体现在商业决策中。他拒绝了好几家西方客户提出的"批判新加坡体制"的营销方案,"真正的归属感是建设性批评,就像我坚持在Linkedin谈论外劳权益,但会用人力部的数据说话。"

图源:Youtube@Max Chernov

现在,克里斯的住所是文化混搭的绝佳样本。书架上,村上春树的《挪威的森林》和英培安的《骚动》并列;黑胶唱片收藏里,这个自称每天都要听至少10小时金属摇滚的男子,把Metallica的《Master of Puppets》紧挨着新加坡独立乐队的《Take Heart》。

入籍三周年那天,克里斯在Spotify创建了《红与白》歌单——Iron Maiden与梁文福的歌曲奇迹般共享播放列表。这个曾认为'爱国是幼稚情感'的英国人,现在会把新加坡国歌设置成儿子的起床铃。

餐边柜的恒温展示盒里,曼城队的围巾与新加坡国家足球队徽章相对而立,中间的玻璃罐浸泡着几片风干的口香糖——2018年从伦敦带回的最后一包,包装上的女王头像已经褪色。

书架上,那本被翻旧的《新加坡历史》里夹着机票存根:明年二月,他将带着全家去伦敦开分公司,行李箱里装着二十包口香糖。"给老朋友的礼物,"他眨眨眼,"当然会在海关主动申报。"

图源:Youtube@Max Chernov

夜深了,克里斯办公室的霓虹灯牌依然亮着,招牌上的公司名称下有一行不起眼的小字:Est. 2020 in SG。灯光映照着办公室墙上的地图:用红色图钉标记的都是新加坡企业海外项目,而蓝色图钉则代表他帮助进入亚洲的西方品牌。

在两种颜色的交界处,静静躺着一本翻旧的护照,封面颜色说不清是红是蓝。