“我从3岁就在新加坡长大,这里是我唯一的家。”

最近,一位17岁的缅甸籍男孩在Reddit论坛上发帖,引发新加坡网友关注。

他自3岁起就随家人搬来新加坡,在这里生活了14年,一直在本地学校念书,讲一口流利的Singlish,参加学校活动、志愿服务,几乎与本地人无异。

但他有一个“不能说的痛”——多次申请新加坡永久居民(PR)都被无情拒绝。

“内心是新加坡人但出生就是外國人”

原文翻译如下:

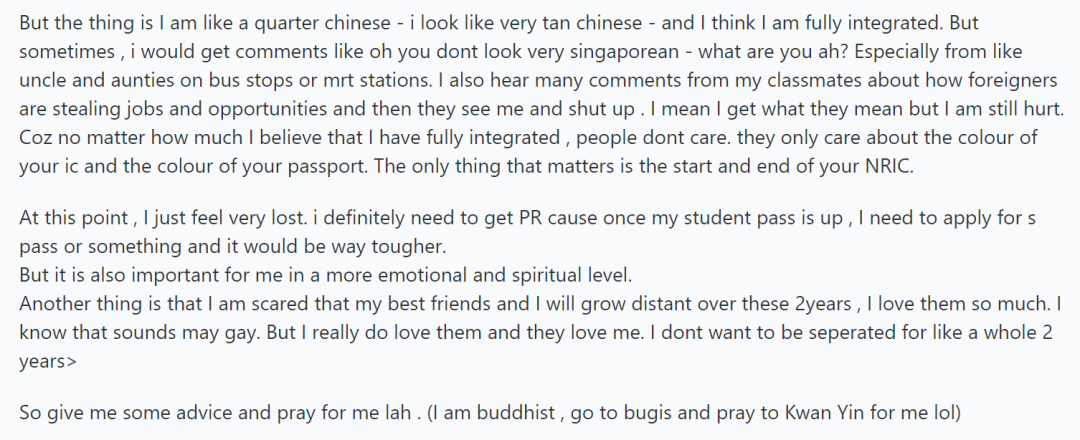

“我知道这个标题听起来很“自以为是”,好像很傲慢。但这就是事实。

我今年17岁,3岁那年就来到新加坡,从那以后再也没有离开过。

我的父母都是缅甸籍,也都是新加坡的永久居民(PR),但他们已经分居了,我一直跟妈妈住在一起。

不是说我是什么国际学校背景,我从头到尾都在本地邻里小学和中学读书。

如果你问我是不是“新加坡人”,我会说,我百分之百理解这里的文化,也经历了和本地人一样的成长过程。

中学毕业时我O水准考了5分,现在在初院(JC)念书。

问题就在于:我到现在还是没有PR。

我妈妈是DBS的高级开发工程师,我们家就是普通中产,住在组屋。

我的朋友们全都是新加坡人,真的也是我能遇到最好的朋友。

但我真的很害怕未来会发生什么。

我妈妈已经帮我申请了很多次PR,但每一次都被拒。

今年,我准备自己提交申请。

每次我跟朋友讲起这个烦恼,或者我妈妈跟她的朋友讲,他们总是会说那句老掉牙的建议:

“你去当兵啦,当兵了就能拿PR了。”

Hello?我不是PR,外国人是不能当兵的好吗?!

我真的听到这句话都快疯掉了。

说实话,我当然想当兵!

我最要好的朋友们都去服役了,新加坡是我唯一的家,我在这里长大,这里是我全部的生活。

如果能留下来,和我爱的人在一起,当两年兵根本不算什么。

我跟缅甸几乎没有任何联系。说实话,我对这个制度有点生气。

因为我真的觉得,我跟我那些新加坡同学一样“本地人”。

我长得像华人,其实我有四分之一是华人血统。肤色比较深,看起来就是“晒黑版的华人”。

我觉得自己已经完全融入了这个社会。

但还是会有人对我说:“你不像是新加坡人欸,你是什么人啊?”

更难受的是,我有时候会听到同学在聊说“外国人都来抢工作”之类的,然后他们会突然想起我,然后一脸尴尬地沉默。

我懂他们的意思,但我还是会受伤。

因为无论我多么努力地融入,别人眼里只有你的IC是什么颜色、你的护照是哪个国家的。

在他们看来,只有NRIC的开头和结尾才重要。

到现在,我真的感到非常迷惘。

我必须拿到PR,因为我的学生证很快就会过期,如果我还不能拿到PR,我就得去申请S Pass(工作准证)之类的东西,到时候会难很多。

但对我来说,这不仅仅是个行政问题,对我来说,这也是一个情感上、精神上的归属感问题。”

这个少年表示,母亲多年来替他提交了好几次PR申请,但都被无理由拒绝。

他不解:“我和其他本地孩子没什么不同,为什么我就不能被当作‘自己人’看待?”

他提到,身边不少人听说他的处境后,总会说一句:“你当兵就有PR啦!”

但他无奈回应:“Hello?我不是PR,外国人不能服兵役好不好?”

实际上,他非常愿意服役:“我的兄弟们都去服兵役了,我也想一起上。我很愿意为这个国家付出两年,毕竟这是我唯一的家。”

被看作“外人”的痛,有时不在明面上

虽然他有华人血统,外表也不突出,但还是常常在街头被问“你哪里人?”——即便他从不觉得自己是“外国人”。

更让他难受的是,当同学抱怨“外国人抢工作”时,会突然停下来意识到:“哎呀,他也是外国人欸……”那种瞬间的冷场,比任何歧视都更刺痛。

他说:“我再怎么融入,也抵不过一张蓝色IC或红色护照的分界线。”

最怕的,不是身份,而是被“落下”

目前最令他焦虑的,是未来两年无法服兵役、无法跟朋友“同步人生”。

“我最爱的朋友们要去服兵役了,我怕我们之间会慢慢疏远……听起来可能很‘gay’,但我真的很爱他们,他们也很爱我。”

他的发帖结尾写道:“我不奢求什么了,只希望有人为我祈祷,哪怕一点点好运。”

网友建议:“试着自己申请PR吧”

评论区里,许多本地网友为他加油鼓劲,也提供了具体建议:

-

“你可以试着以学生身份自己申请,有些在JC念书的非华人都拿到了PR。”

-

“你可以去社区中心、养老院或做补习志愿者,这些都能增加你的申请成功率。”

-

“你成长的经历就值得尊敬了,希望有一天你能成为真正的新加坡公民。”

很常见,从小在新加坡长大,就是申请不到PR

以下是新加坡网络上曾广泛流传的三则类似故事,也是“新加坡成长+身份难题”的真实写照:

1. 马来西亚籍女生:8次PR被拒,最后只好离开新加坡

一位大马籍女生,在新加坡从小读书至大学毕业,甚至曾在知名企业工作多年,却始终无法拿到PR。8次申请、8次被拒,最终她选择回国发展,并在LinkedIn写下:“我真的努力爱这个国家过。”

2. 印度裔小提琴少年:拿奖无数,却不被承认

印度裔少年自小在新加坡接受古典音乐教育,屡获国际奖项,但在申请PR时屡屡碰壁。他父亲无奈表示:“我们已经贡献了全部青春在这里,却依然无法扎根。”

3. 中国妈妈+孩子组合:妈妈PR,孩子被拒

一位中国籍母亲多年在新加坡任职护士,成功拿到PR。然而她年幼的孩子两次申请却都失败。她质问ICA:“难道一个孩子会对国家有‘威胁’吗?”

像这样的故事,不止是身份申请的悲喜剧,更是新加坡移民制度下的一面镜子。对某些人来说,家是一张蓝色IC;

但对另一些人来说,家是成长的回忆、语言的熟悉、和朋友的感情。

如果你也有类似的故事,欢迎在评论区留言或投稿给我们——你的经历,值得被听见。